김좌진 장군의 생가

청산리 전투의 영웅 김좌진 장군의 가족이 사시던 생가는 우리가 사는 목단강에서 한 50km 정도이며, 중국 흑룡강성 해림시 산시진 도남촌 문명로 11-1(黑龍江省 海林市 山市鎭 道南村 文明路 11-1)에 있다. 목단강을 찾는 단기선교팀과 방문자들과 일 년에 한두 번씩은 방문하고 있었다. 그때만 해도 장군의 생가는 아무 때고 방문할 수 있는 곳은 아니었다. 생가에 연락하여 허락이 있어야만 관람이 가능했다. 우린 해림시 종교국과 직통연락이 되어 있어서 아무 때고 편리하게 이용할 수 있었다. 장군의 생가는 아직 중국 정부가 허락하지 않아서 항일의 영웅을 기리는 곳으로 발전하여 개방하지 못하고 있는 안타까운 실정이다. 산시전 시내에서 장군 생가로 가는 길목에 김좌진 장군 생가라는 조그마한 쪽 간판만이 길을 안내하고 있을 뿐이었다. 산시진이 지금은 교통이 편리하지만, 그때에는 교통이 불편하여 쉬이 찾아올 수 없는 아주 깊은 산골이었다.

목단강은 나의 고향으로 선교를 하려고 무료 양로원을 설립하여 15년 운영하였는데, 그때 모시고 있던 할머니 한 분의 아버지가 김좌진 장군을 보좌하던 장교였다. 자기들이 어렸을 때는 어른들이 방에서 회의를 할 때면 자기들은 밖에서 놀면서 누가 오는지를 살피는 일을 했다고 하면서 야인의 시대가 방영되는 주말엔 그 할머니는 김 장군과 아버지 이야기를 하시곤 했다.

장군은 왜 이 깊은 산골에 자리를 잡았을까?

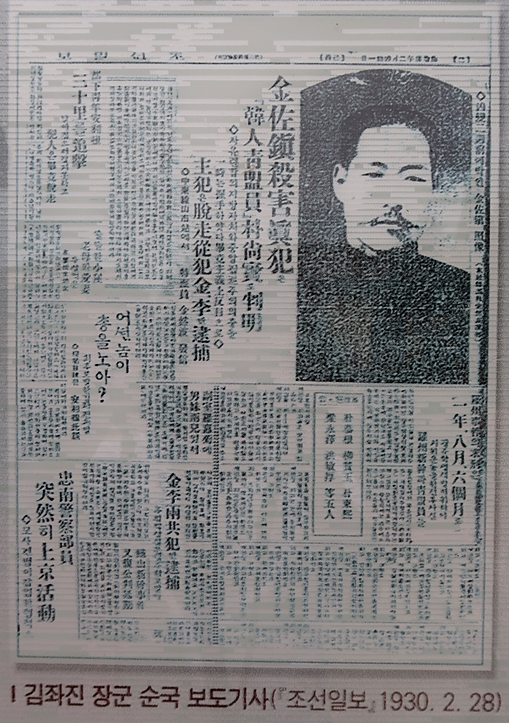

근거지 없는 남의 나라에서 항일 투쟁을 한다는 것은 늘 불안정하며 쫓기고 쫓기는 신세였다. 청산리 전투의 승리는 역사에 남을 전과이지만, 왜군의 추격과 보복을 피해 독립군 부대는 안전한 곳으로 쉴 새 없이 옮겨 다녀야만 했다. 목단강 위쪽 러시아 가까운 밀산(密山) 지역에 10여 개의 독립군 단체가 모이게 된다. 왜군은 정부 차원에서 중국정부에 조선 독립군 군사활동의 제제를 요청하는 일로 독립군의 군사활동이 어려워지고 있을 때, 소련의 레닌 정부가 약소민족의 독립을 원조한다는 선전에 솔깃하여 여러 독립군 부대가 러시아 연해주로 갈 때, 김좌진의 부대도 옮겨간다. 그러나 공산당의 정책아래서 독립군의 활동이 쉽지 않음을 깨달은 장군은 만주로 되돌아와 흩어진 동지들을 재결합하여 1925년 3월 신민부(新民府)를 창설하고 군사 부위원장과 총사령관이 되었다. 또한 성동 사관학교(城東士官學校)를 세워 부 교장으로서 정예 사관 양성에 심혈을 기울였다. 이때 상해 대한민국 임시정부가 국무위원으로 임명했으나, 취임하지 않고 독립군 양성에만 전념하였다. 그리고 1929년 재중 대한 사람의 단체 한국 총 연합회(韓國總聯合會)가 결성되어 주석이 된다. 그러나 왜군의 끊임없는 추적으로 장군은 왜군을 피해 깊은 산골인 해림시 산시진에 정착한다. 그때 조선족들은 주로 논농사를 짓는데 한족 정미소에서 조선족들에게 턱 없이 비싼 삯을 받는 것을 보고 금성 정미소를 운영하면서 일제에 대항하여 시종 선두에서 무장투쟁을 이끌면서도 한편으로는 만주의 한인 동포들의 농촌자치조직 건설과 자영농 육성을 통한 경제적 자립을 이루기 위해 본인이 솔선하였다. 불행하게도 1930년 1월 24일 아침상을 받고 있다가 정미소 발동기가 고장 났다는 소식을 받고 200m 거리에 있는 정미소에 갔다가 공산주의자 박상실(朴尙實)의 흉탄에 맞아 순국하시니 슬프고도 슬픈 일이었다.

김좌진 장군은 사망하기 전에 남긴 안타까운 마지막 말은,

“할 일이…. 할 일이 너무도 많은 이때 내가 죽어야 하다니. 그게 한스러워서….”란 말을 남겼다.

장군의 장래식은 재중 한인 총연합회에서 사회장으로 치러졌다. 그의 장례에 참석한 중국 사람들은 고려의 왕이 죽었다고 애도하였다고 한다.

▼ 장군의 유해가 한국으로

사망한 지 3년 뒤인 1933년 경성(서울)에 있던 부인 오숙근이 일제의 눈을 피해 만주로 가서 김좌진의 유해를 상자에 담아 위장하여 돌아와서 고향 홍성군 서부면 이호리에 비밀리에 장례를 하였다. 1957년 장군의 아들 김두한이 지금의 장소로 이장되었다. 이듬해 사망한 부인 오숙근은 남편 김좌진과 함께 합장되었다.

◈ 장군의 생가와 금성 정미소(방앗간)

생가에는 그때 그집과 사용하던 시설들이 잘 보존되어 있다.

산시 중한우의광장(山市中韓友誼广场)

2010년 7월 5일 장군의 후손들이 생가 앞에 장군의 이름을 넣은 기념광장으로 하려고 했으나 허락하지 않아서 산시 중한우의광장으로 만들어서 그나마 보기 좋은 환경이 되었다. 해림시(海林市) 과기원구(科技園區) 에는 중한우의공원(中韓友誼公園)이 조성되어 공원 경내에는 김좌진 장군을 기리는 기념관이 있다.

중국에서 김좌진 장군과 홍범도 장군의 이야기

봉오동 전투는 홍범도 장군의 단독 전투이지만, 청산리 전투는 김좌진 장군과 홍범도 장군 외 소규모의 부대의 연합 전투로 이룬 승리였다. 두 분에 대한 자세한 자료와 실감 나는 유튜브들이 많이 제공되므로 내가 중국에서 경험한 부분만 올려본다.

1994년 5월 연길 조선족 TV 방송국 기자 집에 머무는 동안 연길 방송국에서 두만강 변경에 취재차 가는 팀과 함께 간 적이 있다. 그때 가는 차 안에서 김일성 사실 여부와 청산리 대첩과 김좌진 장군에 관해서 이야기를 나누었는데, 기자들은 나에게 김일성은 진짜이며, 청산리 대첩에는 홍범도 장군을 내세운다. 또 촬영 기사는 김좌진이 누구냐고 묻는다. 잠시 논쟁이 있었는데, 나를 초청한 기자는 청산리와 봉오동 격진 지가 연길서 그리 멀지 않고, 그때 그곳에 살던 분들도 있으니까 가서 확인시켜 줄 수 있다고 열을 내고 있었다. 이분들 가운데 아나운서와 기자들은 한국 KBS에 가서 한국 표준어와 역사 등 교육을 받고 와서 여러 분야에서 새로운 지식을 가지고 있었다. 이제는 홍범도 장군에 대해서도 공개적으로 밝혀지고 자료도 많이 나와서 우리 의문을 풀어 주고 있다. 청산리 전투는 김좌진과 홍범도 장군이 이끄는 부대와 작은 부대의 지휘관들의 합작품이다. 청산리 전투의 사령관으로 김좌진 장군을 든다면, 청산리 못지않은 봉오동 전투는 홍범도 사령관의 몫이다. 이들은 각각 독립된 부대의 사령관으로 작전에 있어서 상호 협력적이었다. 엄밀히 말하면, 홍범도 장군의 항일전투는 김좌진 장군보다는 전투 횟수와 범위가 더 넓다고 볼 수 있다. 그러나 봉오동과 청산리 전투 이후 김좌진 장군은 중국에 남아서 항일 투쟁을 하였고, 홍범도는 만주를 떠나 소련 연해주로 가서 소련 공산당에 가입한 것이 다르다. 그러면, 왜 그동안 우린 홍범도 장군에 대해서, 저쪽은 김좌진 장군에 관해서 서로 잘 몰랐을까? 이유는 이렇다. 남북이 갈라지면서 한반도의 역사관이 달라졌기 때문이다. 남한은 남한 출신의 김좌진 장군을 항일 전투의 영웅으로 내세운다. 그것은 장군이 중국에 머물면서도 여전히 애국적으로 활동하면서 중국 공신당에 입당하지 않은 점을 들고 있다. 그러나 북한은 북한 출신의 홍범도 장군을 항일 전투의 영웅으로 내세운다. 사실은 양쪽 주장이 다 옳다. 중국 조선족은 역사교육에 있어서 개방 전까지는 전적으로 북한의 영향 아래 있었다.

중국이 개방되면서 중국 조선족은 역사의 혼란을 겪게 된다. 특히 김좌진과 홍범도 장군과의 관계가 그랬다. 그러다가 한국 SBS에서 야인의 시대라고 김좌진 장군의 아들 김두한을 주제로 하는 주말 대하드라마가 2002-7.29-2003. 9.30까지 124회가 방송되면서 조선족 안방을 뜨겁게 달궜다. 중국에서 일반 백성은 위성 안테나 설치가 법으로 금지되어 있어서 빌려다 보는 비디오 테프가 성행했다. 그때만 해도 위성 안테나는 중국의 상위 관리, 교수 등 그리고 외국인 기관은 설치하도록 허가되어 있었다. 개인이 집안에 비밀리에 설치하기도 하는데 발각되면 빼앗고 벌금을 물리고 있었다. 우리 양로원은 외국기관이어서 아무 문제가 없었다. 이로 인해서 중국 전역의 조선족들에게 자연스럽게 김좌진 장군과 김두한을 알리는 좋은 홍보자료가 되었다. 그리고 일정 시대의 한국 모습을 느껴 볼 수 있는 기회도 되었다.

항일투쟁의 든든한 지원군 조선족

3차에 걸친 조선 사람의 이주민 가운데 2차, 3차 조선인이 항일투쟁의 가장 활성화된 자원이 된다. 왜인들의 착취와 속아 온 억울함의 분노로 적개심이 컸고, 조국 해방의 염원이 절실했기 때문에 항일투쟁에 이 한 몸 아낌없이 바쳤다. 조선족의 다수는 천하의 근본인 농민으로 땅을 차지하고 한 지역에 정착하고 있었기 때문에 항일운동의 근거지가 될 수 있는 유리한 환경과 조건을 가지고 있었다. 또 식량을 생산하므로 언제든지 먹을 것이 있어서 독립군의 양식 공급이 가능한 큰 원동력이 되었다. 집단 마을은 조직적인 정보수집과 정보전달이 편리하였고, 필요한 인력 동원이 가능했다. 항일투쟁의 독립군 대부분은 중국 조선족이며, 또 독립군 모든 부대의 장교들은 의사(義士) 이회영 형제들이 설립한 신흥 무관학교 출신들이었다. 골짜기마다 점점이 흩어져 있는 조선족의 작은 마을들은 독립군들의 작전과 활동을 원활하게 하는 전략적 근거지 역할을 하였다. 또한 조선족들의 피해도 컸다. 독립군에게 패한 왜군들은 그 분풀이로 조선족 마을을 습격하여 학살하는 만행을 저질렀다.

◈김좌진(金佐鎭, 1889.12.16.~1930.1.24)

장군은 안동 김 씨로 호는 백야(白冶)이다. 독립운동가이며, 장군으로 항일투쟁의 용장이며, 대한민국 임시정부의 정치인이었다. 그는 충남 홍성군에서 출생하였고, 만 3살 때 아버지를 여의었으나, 살림은 넉넉하였다. 어머니의 엄한 교육을 받으며 자랐다. 그는 어려서부터 천성이 영민하고 공부보다는 전쟁놀이와 말타기를 좋아하였다. 17세 때인 1905년에는 대대로 내려오던 머슴 30여 명을 모아놓고, 그들 앞에서 종 문서를 불태우고 논밭을 골고루 나누어주어 자유인이 되게 했다.

1905년 서울로 올라와 육군 무관학교에 입학하였다. 1907년 고향으로 돌아와서 호명학교(湖明學校)를 세우고, 90여 칸의 자기 집을 학교 교사로 쓰도록 내놓았다. 그리고 홍성에 대한협회와 기호흥학회의 지부를 조직해 애국 계몽 운동에 앞장섰다. 안창호(安昌浩)·이갑(李甲) 등과 서북학회를 세우고 산하 교육기관으로 오성학교(五星學校)를 설립해 교감을 역임하였다. 청년학우회 설립에도 협력하였다. 1911년에 북간도에 독립군 사관학교를 설립 자금을 전하려고 서울에 사는 조카 김종근(金鍾根)을 찾아갔다가 체포되어서 2년 6개월간 서대문 교도소 살이를 하게 된다. 그리고 감옥에서 김구 선생을 만나게 된다. 1913년 서대문형무소에서 나오면서 다음의 시를 지었다.

“사나이가 실수하면 용납하기 어렵고 지사(志士)가 살려고 하면 다시 때를 기다려야 한다.”

1916년 광복 단에 가담해 격렬한 항일투쟁을 전개하다가 일본의 감시가 심해지자, 1918년 만주로 건너가서 대종교(大倧敎)에 입교한다. 3·1 독립선언의 전주곡이 되는 무오 독립선언서에 39명 민족지도자의 한 사람으로 서명하였다.

1918년 만주로 망명하면서 독립 의지를 불태우는 시를 남겼다.

“칼 머리 바람에 센데 관산(고향) 달은 밝구나, 칼끝에 서릿발 차가워 고국이 그립도다. 삼천리 무궁화동산에 왜적이 웬 말이냐 진정 내가 님의 조국을 찾고야 말 것이다.”

대한 정의단에 합류한 군사부문 책임자가 되었고 동 단체를 군정부로 개편한 후 사령관으로 추천되었다. 1919년 대한민국 임시정부의 권고를 받아들여 대한 정의단은 북로군정서(北路軍政署)로 이름을 바꾸고 총사령관이 되어 독립군 편성에 주력하였다.

우선 독립군 양성을 위해 왕청현 십리 평(汪淸縣十里坪) 골짜기에 사관 양성소를 설치하였다. 스스로 소장이 되어 엄격한 훈련을 시키면서 무기 입수에 전력하였다. 1920년 9월 제1회 사관 졸업생 298명을 배출시켰다. 10월 일본군 대부대가 독립군 토벌을 목적으로 만주로 출병하자 소속 독립군을 백두산으로 이동시키던 도중 청산리(靑山里)에서 일본군과 만나 전투가 시작되었다. 10월 21일 청산리 백운평 전투를 시작으로 같은 달 26일 고동하 전투를 끝으로 청산리전투가 전개되었으며, 김좌진 장군과 홍범도 장군 그리고 규모가 작은 여러 독립군 부대와 연합하여 합동작전을 벌여 백운평 전투, 천수이볜 전투, 어랑촌 전투 등에서 일본군 3,000여 명을 살상하면서 크게 승리한다.

◈ 김좌진 장군의 보령 생가

백야 김좌진 장군의 생가는 충남 홍성군 갈산면 행산리 330-1(백야로 546번길 12)에 있다. 김좌진 장군의 생가터는 김좌진 장군 집안 대대로 살아온 곳으로 1991년부터 성역화 사업을 추진해 본래 터만 남아 있어 황량했던 곳을 당시 이상선 홍성군수가 성역화사업을 추진해 복원한 곳이다. 생가터는 충청남도 기념물 제76호로 지정되었다. 대한민국 정부는 고인의 공헌을 기리기 위하여 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서 하였다.

1974년 보령시는 김좌진의 묘역을 성역화하고, 그의 업적과 정신을 후세에 전하고자 해마다 10월 22일에 추모행사를 하고 있다. 1999년 백야 김좌진 장군 기념사업회가 설립되었고, 2013년 8월, 대한민국 해군 네 번째 잠수함의 이름을 '김좌진함'으로 지었다.

☆ 청산리 격전지를 찾다.

청산리 격정장은 도문에서 150km 정도 거리이다. 도문에서 사역하는 조성길 형제와 함께 그의 차로 연길 용정 화룡시의 칭산촌(청산)에 있는 청산리 격전장을 찾았다.

청산리(靑山里) 대첩 기념관과 승천 기념탑

청산리(靑山里) 대첩 80주년을 기념하여 2001년에 길림성(吉林省) 화룡현(和龍縣)청산촌에 청산리 전투 기념관 그리고 산림장 입구에 건립된 청산리 승전 기념비가 높이 솟아 있다. 청산리 전투는 1920년 10월 21일부터 26일 사이에 청산리 일대에서 김좌진과 홍범도 그리고 작은 부대들의 연합으로 일본군을 섬멸한 백운평(白雲坪) 전투를 비롯한 10여 차례 전투를 통틀어 말한다.

그곳엔 한국의 후원으로 장군의 기념관이 건립되었고 한참 더 들어가면 청산리 골짜기 입구에 청산리 항일 승전 기념탑이 높이 세워져 있다. 우리 한국 사람에게는 역사적으로 뜻깊은 곳이어서 한국 사람이나 찾는 곳으로 평소에는 쓸쓸하고 외로운 곳이며, 가꾸고 돌보지 않아서 훼손되어 가고 있어서 안타깝다. 깊은 산골에는 가난한 한족 농민들이 점점이 살고 있었다. 장군의 기념관은 미리 지방정부 관계자와 연락하여 준비하지 않으면 들어가 볼 수 없다.

김제화

'항일 독립 투사와 조선족' 카테고리의 다른 글

| 홍 범도 장군 (0) | 2021.02.24 |

|---|